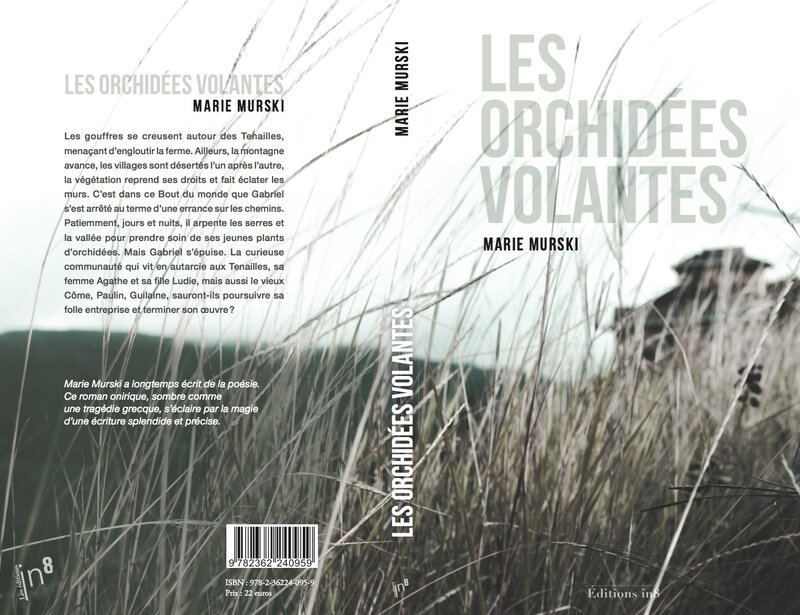

Marie Murski

(Cliquez sur la quatrième de couverture)

Parole d'auteure :

"Le voici paru, ce manuscrit écrit avant que ma ligne d'écriture ne soit brisée, caché durant des années dans une souche d'arbre, près d'une rivière, avec mes carnets, le chargeur et les balles du fusil.

Je l'ai réécrit sans en changer l'histoire qui est prémonitoire en regard du travail délirant et sans finalité que j'allais ensuite accomplir dans le jardin.

"C'est une histoire de fous !" dixit Josée Guellil qui a fait auprès de moi un formidable travail d'éditrice, dérivant avec moi dans l'histoire, enthousiaste, chapitre après chapitre :

"C'est une histoire de fous. D'une famille qui vit en autarcie dans une ferme, drôle de phalanstère, où se réfugient les damnés de la terre. Et qui se met à cultiver, obstinément, rageusement, des orchidées. Ces plantes les dévorent. Cette folie les tient et les ronge, les exalte et les corrompt."

A découvrir bien sûr en librairie, et sur la toile c'est ici :

https://www.editionsin8.com/…/39-marie-murski-l-epaisseur-e…

#mariemurski #editionsinuit

(Cliquez sur le feuillet)

Un roman vertigineux, qui ouvre une épaisseur à laquelle le lecteur s'abandonne. Dans la durée de l'action, un piège se referme insensiblement, une tension sourde monte jusqu'à l'insoutenable.

> thématiques : la folie, l'emprise, la violence

Une fêlure individuelle dévorante (l'impuissance sexuelle de Gabriel) s'étend à l'ensemble d'une communauté, qui devient sectaire. Qu'est-ce qui motive l'engagement dans un projet titanesque ? D'où vient l'énergie ? Peut- on la communiquer aux autres ? Dans cette famille coupée du monde qui garde jalousement son secret, les liens affectifs sont vénéneux. Gabriel exerce son emprise. Il use d'une autorité naturelle : charismatique, il sait trouver les mots, mobiliser, emporter les autres à sa suite – comme il a embarqué sur son dos la petite fille à robe bleue. À l'inverse, Agathe manque d'autorité et de légitimité, d'où le recours à la violence (elle viole Paulin, emploie le fouet, organise le temps et impose les rythmes).

> écriture splendide, sûre d'elle-même, faite de mots rares et d'un rythme ample. Lyrisme, motifs récurrents, composante plastique (les serres rouges et blanches, éclairées de nuit...). Le roman présente un symbolisme très fort. Les plantes métaphorisent l'idée dévorante. Les failles, la folie dans laquelle ils sombrent. Agathe, manipulatrice, trafique le temps (retarde l'horloge), s'inscrit contre l'ordre naturel des choses. Grâce aux ellipses (sur le crime de Gabriel à Port mort par ex.), le livre évite la lourdeur lacanienne et entretient le mystère.

> onirisme de l'atmosphère et du lieu, ce « bout du monde » fait de pierres sèches, de parois, de failles qui s'ouvrent. C'est un territoire cerné d'une menace, prêt à être engouffré par la terre, la végétation, la solitude. Le village voisin est abandonné, la ville (où se tiennent le marché, la bibliothèque, l'école de Ludie) semble à des kilomètres. A peine perçoit-on la rumeur d'une autoroute. Au départ, ce lieu est si bizarre qu'on croirait faire suite à une catastrophe (nucléaire, climatique ?), ce qui nous transporte d'emblée « ailleurs ».

> théâtre tragique, très visuel, où se dévoile une chorégraphie, chorégie antique ou tragédie grecque : les serres éclairées la nuit, la pompe au centre de la cour, le bassin des algues où brasse Paulin, la vallée en contrebas avec le frêne et les « grandes » (grandes orchidées). Placé devant cette scène théâtrale claustrale (unité de lieu), le lecteur entre dans une durée (unité de temps), celle des plantes, le rythme de la vie qui croit, qui exige, la pression du tempo imposé par les gardes et les tâches, chronométrées jour et nuit.

> magnifiques personnages, vacillants et tenaces. Seule Ludie, petite lumière, échappe à la menace, et Franz qui va rompre le cercle. Ils tentent de tenir leur rôle coûte que coûte, en bons soldats, solidaires de la communauté, mais lorsque la folle entreprise perd son sens, à la mort de Gabriel, tout se délite.

«Tu sors de chaque page plus riche de quelque chose sans trop savoir de quoi il s'agit mais c'est là, à l'intérieur. Quand j'étais gamin, je m'amusais à me perdre en forêt parce que j'adorais la sensation de retrouver mon chemin. Je sais que cette fois, je ne retrouverai pas mon chemin car il a été tracé par quelqu'un d'autre. Ce roman ne plonge pas seulement le lecteur dans l'univers d'un auteur mais également dans une logique qui nous échappe puisque c'est la sienne. On se laisse emporter, secouer, on est à moitié conscient. On subit le texte comme un cul de jatte qui se serait jeté à la baille. Comme lui, on essaie de regagner la rive tout en sachant que c'est peine perdue, alors on se met à espérer que la rivière nous recrachera d'elle même quelque part et que l'endroit sera beau... Mais comme lu»i, on en doute.

Bravo à Marie Murski, c'est unique.

Gildas Guyot, écrivain (Le goût de la viande)

Références

> lieu apocalyptique, rapport à la nature : Le Mur invisible – Marlen Haushofer, La Route – Cormac Mc Carthy > tempo, décor, tension et symbolisme fantastique : tragédie antique, La Corde – Stefan aus dem Siepen

> personnages : relations familiales vénéneuses : David Vann

> ambiance de menace latente perpétuelle, durée, épaisseur : Le Rivage des syrtes – Julien Gracq

Les Orchidées volantes de Marie Murski :

l'épaisseur et la lumière

ARTICLE – NOTE DE L'EDITEUR

Lire Les Orchidées volantes, c'est entrer dans une épaisseur. Immédiatement. Marie Murski nous installe dans un lieu inassignable et dans une durée.

L'histoire tient en peu de choses. Le jeune Gabriel a quitté une banlieue crasseuse dans l'espoir d'une autre vie. Il emmène avec lui une petite fille, la « petite fille à la robe bleue ». Au terme d'une errance sur les chemins, durant laquelle meurt, dans des circonstances troubles, la petite fille, Gabriel parvient dans une ferme reculée. Il n'en partira plus. A force de travail, conduit par une idée devenue obsession, faire pousser des orchidées, Gabriel redonne une raison de vivre à la maisonnée, qui succombe à son charme : le vieux Côme, la fille Agathe qu'il épouse, Paulin, le simple qu'il recueille, mais aussi Ghislaine qui les visite entre deux cures de désintoxication. Mais les plantes réclament toujours plus de soin à mesure qu'elles croissent et se multiplient, et Gabriel meurt d'épuisement. Le reste de la famille, orphelin de Gabriel, va tenter de poursuivre...

Le domaine se nomme « Les Tenailles ». Les locaux disent le bout du monde. Aux alentours les villages sont peu à peu quittés. La nature, âpre, puissante, angoisse, car elle est étrangère : rien ne saurait l'attendrir. Les gouffres se creusent, la montagne, un roc, avance inexorablement. Trop vite, on songe à ces romans d'anticipation qui postulent une catastrophe écologique, tel La route de Cormac Mc Carty. Pourtant non, nul cataclysme, nulle fin du monde. Simplement, la Terre n'est pas la même. Elle est celle des Orchidées. Seul le vertige est identique.

Le rythme du roman est progressif. À la limite du supportable. On en viendrait à espérer une scansion, une accélération telle que l'exigent les codes narratifs actuels. Mais si lente est l'évolution, nulle longueur. Plutôt une durée, un temps qui enfle de l'intérieur. Celui de la mesurée croissance des plantes. La sourde menace qui gronde dans l'usure à la tâche. Le travail harassant auquel s'astreignent Gabriel, Côme, Paulin, Agathe et Ludie. Il n'est plus de seuil entre la nuit et le jour, chaque heure succède à l'autre, et chaque jour au suivant. Ce temps inexorable gagne peu à peu le lecteur, et l'installe insidieusement, à son tour, dans la durée du livre. Les Orchidées referment leur piège.

Au sein de cette épaisseur, quelque chose résiste à la clarté, à la simplification des choses. La beauté du livre tient à ce que Marie Murski sème des motifs, page après page, dont on sait très bien qu'ils ont quelque chose à donner, des symboles comme autant de cailloux semés, sans qu'on ne sache encore de quelle porte ils sont la clé. On sait même pertinemment qu'en dépit des efforts, pourrait-on s'y arrêter un moment, on ne parviendrait pas à les déchiffrer – y arrivera-t-on à la fin du livre ? - et qu'il faut avancer, toujours, encore, confiants.

Et ce qui fonde cette confiance inébranlable du lecteur, ce qui fait que le lecteur, se sachant aveugle, se livre à la force vertigineuse de cette lecture, c'est la langue de Marie Murski. Elle avance d'un pas assuré, la langue se déploie campée sur ses appuis, comme tendue, un mot après l'autre, par une absolue nécessité. Marie Murski a écrit de la poésie, et depuis cette mémoire, elle déplie ce roman. C'est une histoire de fous. D'une famille qui vit en autarcie, dans une ferme, drôle de phalanstère où se réfugient les damnés de la terre. Et qui se met à cultiver rageusement, obstinément, des orchidées. Ces plantes les dévorent. Cette folie les tient et les ronge, les exalte et les corrompt.

Les Orchidées volantes sont une tragédie grecque : dans ce lieu, unique, ce temps implacable qui avance jusqu'à sa fin certaine, les relations de puissance se confrontent à l'affectif, au poids de l'inconscient, à l'écrasante fatalité. Une autorité dépasse complètement les hommes, attendrissants de persévérance et d'efforts obstinés, mais si vulnérables. Ils courent vers une mort inéluctable – on le sait, on le sent, mais nos yeux s'écarquillent malgré tout, fascinés par cette course folle.

Les Tenailles existent. Une fois le roman terminé, le vertige perdure. L'histoire a une fin, assez définitive même, mais cette fin n'achève rien, et le voile se lève sur une nouvelle opacité. C'est le signe des vrais livres, qui ne cessent de tourmenter.

EXTRAIT p.16-18

« Ils l’avaient regardé venir. Ils avaient déclaré :

– Il n’y a pas de travail ici. Il n’y a plus personne. Ils sont tous partis. Tous ceux qui pouvaient.

Gabriel était resté un instant debout sur la place écrasée de soleil. Il avait posé son sac dans la poussière du sol, regardé la fontaine qui ne coulait plus et le clocher penché de l’église. Sur le seuil, les vieux se taisaient. L’un d’eux, enfin, se décida :

– Tu peux aller voir dans Le Bout du Monde, il y a Les Tenailles.

– Ils embauchent ?

– Avant ils employaient des hommes, du temps du grand-père Le Temporel, mais maintenant c’est tout abandonné. La mère est morte il y a presque deux ans. Restent le père et la fille mais plus personne ne s’occupe des vergers. Avant, ils donnaient les plus beaux fruits de la région. Maintenant, plus rien ne vient de là-bas.

Gabriel décida quand même d’aller voir, à cause du nom de la vallée, Le Bout du Monde.

La pierre, il l’avait poussée du pied sur cinq bons kilomètres. Autour de lui, des bois et des collines ondulaient à perte de vue. Parfois, des blocs de roche jaillissaient dans le plus grand désordre puis reposaient comme d’immenses boucliers abandonnés.

À mesure qu’il avançait, les blocs se faisaient plus nombreux, couchés, dressés, brisés, en tous sens ; la route se resserrait et disparut soudain, engloutie dans un énorme chaos. Jusqu’à l’horizon bouché de nuages sombres amoncelés, des failles béaient, des pics fusaient contre des arêtes rocheuses disloquées, des boursouflures se hérissaient de pitons dont la base, toute en ravines, sombrait vers le cœur de la terre.

Gabriel comprit pourquoi on avait nommé cet endroit Le Bout du Monde. La nature semblait avoir poussé là, d’un coup de balai, tout ce qui nuisait à l’ordonnance des collines qui s’élargissaient alentour.

Sur la gauche, en contrebas, il vit le domaine des Tenailles ; la maison était adossée aux premiers rocs. Longue, à un étage, elle présentait une façade austère parsemée de petites ouvertures. Devant elle, fermant son espace et sa lumière, était une cour pavée. La vallée qui la prolongeait s’appuyait au dos des plissements rocheux et ressemblait, de loin, à une langue verte pendant du mufle d’un monstre. Gabriel, atteint par ce paysage, par le silence total qui le cernait, posa son sac au milieu des caillasses. Il donna un énième coup de pied dans la pierre. Elle roula de côté et se cala dans une anfractuosité. Le bout de la route avait été creusé grossièrement dans la roche, sans doute à l’époque où la maison avait été construite. Il annonçait en minuscule, par sa texture, son abandon et sa couleur blanche et grise filetée d’ombres, le chaos monstrueux auquel il menait. À gauche s’échappait un chemin rocailleux dont les bords étaient envahis de hautes herbes ; il descendait en pente raide vers la maison, débouchait dans la cour pavée.

Gabriel fit quelques pas et aperçut une jeune fille sur le seuil de la maison. La main en visière sur son front, Agathe, c’était elle, le regardait venir. Les étrangers en ce lieu devaient être rares. Gabriel avait baissé les yeux sur la pierre. Elle s’était calée dans une niche, un creux juste à sa taille. Sa rondeur parfaite avait trouvé un lit. Il avait pensé : « Il faut bien finir par laisser les choses tranquilles... ».

Il l’avait laissée, était descendu vers la maison. »

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F21%2F26%2F827147%2F128723178_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F52%2F71%2F827147%2F128723186_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F7%2F1%2F716199.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F98%2F827147%2F134482437_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F01%2F12%2F827147%2F134477299_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F42%2F827147%2F134472338_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F55%2F32%2F827147%2F134456519_o.jpg)